KERIBUTAN DI PLIVITCE

Hari kedua di Zagreb, saya dan Ethile berkeliling kota yang berakhir di kafe yang tak jauh dari apartemen hingga larut malam.

Jangan bayangkan, luar dan dalam kafe di sini memiliki customized-design sebagaimana di Indonesia. Semua tempat publik, tak terkecuali kafe, memanfaatkan bangunan-bangunan tua tanpa cat yang berdiri gagah. Warna asli beton tua mendominasi kota Zagreb. Tak heran, secara tidak langsung kita bisa merasakan sisa-sisa perang di sana-sini. Bangunan tinggi yang sedikit gumpil atau lubang bekas peluru senjata kaliber berat mudah sekali ditemui. Sayang sekali, vandalisme tampaknya tidak begitu berhasil dikendalikan pemerintah. Coretan pilox kerap ditemui di dinding-dinding yang terjamah tangan manusia.

Jadi, bayangkan sajalah. Kafe dalam bangunan tua bekas perang. Tentu ada penyesuaian desain atas dasar kebutuhan, seperti meja bar yang dibuat semi permanen, tapi itu semua fungsional, bukan mengejar efek artistik sebagaimana sebagian besar kafe dalam bayangan kita hari ini.

Juga berbeda dengan sebagian besar negara Eropa Barat, kafe-kafe di Eropa Timur tak menyediakan hiburan live-musik atau sekadar memutarkan musik dari laptop yang disambungkan ke loudspeaker. Bagi mereka, “ngafe” ataupun “ngebar” adalah tentang menikmati percakapan dengan rekan seraya menyeruput wine di tempat yang membuat segalanya menjadi intim dan … musik yang dimain-dengarkan untuk semua pengunjung atau siapa pun yang mendengarnya membuat rasa personal itu hilang.

Pukul 12 pelayan kafe mematikan lampu yang menerangi meja kami. Saya tahu maksudnya. Saya membopong Ethile yang agak mabuk. Pemuda 21 tahun itu mulanya menepis tangan saya untuk melingkarkan tangan kirinya ke pundak saya, tapi ia malah hampir menabrak dinding kafe yang terbuat dari kaca itu.

Dengan susah payah, kami mencapai lantai 3 apartemen yang tinggi itu tanpa lift. “Kamu akan lebih menyukai ini,” ujar pemuda bermata biru itu di kedatangan kami di apartemen ini ketika saya memastikan ia akan membawa koper saya ke kamar dengan menaiki tangga.

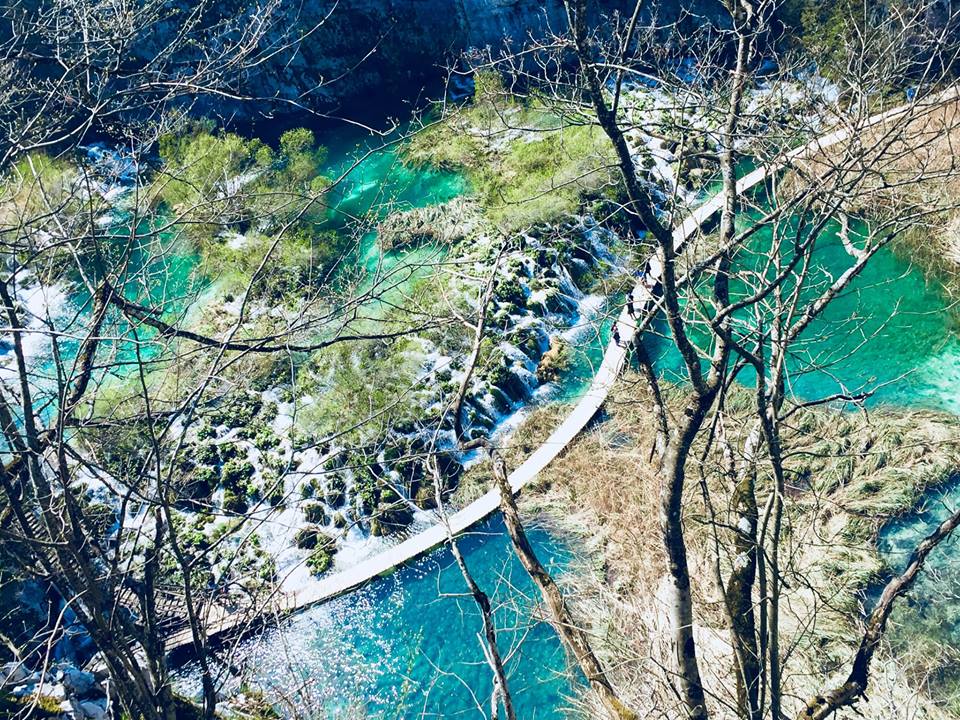

Entah sadar atau tidak, Ethile meminta saya lekas tidur sebab perjalanan ke Plivitce besok akan cukup melelahkan. Ethile memang pernah bilang kalau Plivitce menawarkan 20 danau berair hijau bening dan 113 air terjun, tapi medan untuk menikmatinya juga tentu tidak seperti masuk mall di mana ada eskalator dan lift di mana-mana. “Kita hanya akan dituntun jalan setapak yang akan mempertemukan kita dengan air terjun dan air terjun lagi, danau-danau yang air bening kehijauannya bisa langsung kau minum, dan tentu saja jalan menurun-menanjak yang membuat napas terengah-engah,” terangnya panjang lebar.

Saya tiba-tiba berpikir, Ethile memilih apartemen mewah tanpa lift ini tujuannya adalah untuk “persiapan” ke Danau Plivitce. Ah, macam-macam saja.

***

Pagi itu, setelah sarapan sup yang kami tuang-hangatkan, Ethile mengatakan bahwa ia salah memesan bus. “Saya terpesan untuk 18 April 2020.” Ia menepuk jidatnya sendiri.

“So?”

“Hari ini kamu akan dapat previlege.”

“Maksudmu.”

“Kita ke Plivitce naik mercy.”

“Mercy?”

Ponsel Ethile berdering.

“Benn, ayo turun. Mobilnya sudah menunggu di bawah.”

***

Perjalanan kali ini cukup menjengkelkan. Sopir mercy sewaan itu adalah teman SMA Ethile di Austria. Mereka seperti sepasang kekasih yang kehilangan kontak satu sama lain dan saya harus menjadi saksinya. Oh God!

Ethile mengambil kemudi (ah laki-laki sekali!), sementara Aida—begitu nama gadis kelahiran Kroasia yang di telinga saya terdengar “sungguh Indonesia”—duduk di sebelahnya. Mereka bicara hangat sekali. Sesekali tawa mereka membuat saya tiba-tiba kangen istri. Hadeuhhhh, mimpi apa saya semalam.

Dua jam kemudian, kami tiba di tempat tujuan.

“Ethile, kita janjian saja ketemuan di pintu masuk ini tiga jam lagi. Saya mau eksplor sendirian,” ujar saya begitu Ethile memberikan tiket masuk dan satu boks kentang goreng kepada saya dan Aida.

Ethile menatap saya sejenak sebelum kemudian dia tahu kalau saya tidak begitu pengertian seperti dalam bayangannya barusan. “No, Et. Lain kali pastikan tidak ada pacar, mantan, atau CLBK yang akan membersamai perjalanan kita, ok? Sama seperti keberatannya kamu ketika saya mengajak Indra dalam perjalanan kita.”

Ethile mengangguk dan meminta maaf berkali-kali. “Ini benar-benar tak terduga, Benn.”

“Jangan memasang wajah memelas. Palsu!” Saya memukul bahu kanannya dan kami tertawa. “Enjoy, Et. Pastikan hapemu aktif, khawatir saya tersesat.” Saya tak main-main dengan kalimat terakhir sebab Plivitce sejatinya taman nasional dengan luas ratusan hektar.

Tak ada salahnya membiarkan diri tersesat di sini. Berbicara dengan orang baru sekaligus meminta bantuannya untuk mengambil foto-foto saya dengan latar sejumlah spot yang menarik, pikir saya. Ah tiba-tiba saya teringat kutipan cerpen “Perempuan Lolipop” karya Bambu Cahyadi: “Cara terbaik menikmati perjalanan adalah dengan membiarkan dirimu tersesat.”

Setelah membaca peta besar yang terpampang di area masuk, kami berpisah. Ethile dan Aida masuk dari pintu masuk dua, saya dari yang pertama. Dua puluh meter pertama saya melangkah dan melihat ke bawah, pemandangan membuat saya terperenyak.

Bukan, bukan karena pemandangan dari ketinggian yang luar biasa indahnya. Tak lama kemudian, orang-orang di bawah berteriak. Saya tak tahu harus bagaimana. Seorang perempuan tua di samping saya memegang lengan saya kuat-kuat dan bicara dalam bahasa Kroasia yang tak bisa saya pahami.***

—tentu saja bersambung ya

Paris, 23 April 2019

NB: Foto-foto kota Zagreb dan Danau Plivitce