PERJALANAN KE NERAKA DAN OBROLAN SEPUTAR (C)ALEG

Siapa bilang, salah satu tujuan penting punya pekerjaan itu adalah punya (banyak) uang? Siapa bilang! Ini, saya mau cerita ‘temuan’ saya hari ini.

Hari ini saya menemani istri ke sekolah. Mengantar, menungguinya mengajar, dan tentu saja pulang bersama. Pakai motor saja. Untuk medan Nulang, desa tempatnya mengajar, menurut kami kendaraan roda dua lebih praktis, lebih ringkas. Tentu saja dengan catatan: cuaca cerah. Walaupun beberapa ada yang bilang kalau pakai mobil akan lebih cocok, kami pikir itu perkara pilihan saja. Perkara kenyamanan saja.

Selalu saya sempatkan mengantar istri ke sekolah paling tidak dua kali sebulan. Tidak terjadwal amat sih. Random saja. Angka “dua kali” itu saya rata-ratakan saja, seingat saya saat menulis catatan ini saja. Kadang lebih atau kurang dari “dua kali”. Bahkan tidak sama sekali kalau saya sedang sibuk atau berada di luar kota dalam waktu yang cukup lama.

Biasanya saya selalu membawa ‘bekal’. Istri saya hafal itu. Kalau saya lupa, ia biasanya mengingatkan. Dulu, laptop dan buku harus selalu saya bawa. Karena lumayan berat, istri biasanya meminta saya membawa tas sendiri, meski kadang-kadang saya keukeuh menjejalkan kedua ‘bekal’ itu ke dalam tasnya sebab membawa dua tas justru membuat beban perjalanan bertambah. Tapi itu dulu, ketika saya masih produktif nyerpen dan menulis novel. Dua tahunan ini, saya butuh jeda. Saya ingin mempersiapkan sesuatu yang lain. Yang saya sendiri belum tahu itu apa. Mengalir saja.

Intinya, belakangan, bekal saya hanya buku. Saya menghabiskan waktu menunggu untuk membaca buku favorit saya. Lumayan. Biasanya bisa khatam satu buku, meskipun tak jarang saya malah ketiduran di perpustakaan sekolah karena kegemaran saya membaca dalam posisi bersandar. Posisi itu, tanpa saya sadari, sering berubah menjadi tidur-tiduran dengan tas saya atau istri sebagai bantalnya, lalu … Anda bisa menebak bukan, kalau saya akan terlelap hingga istri saya menegur. Biasanya ia akan langsung memesankan kopi kental dengan sedikit gula buat saya. Sejujurnya, selain buatan istri, ibu, dan Ayu (ini nama admin bennyinstitute yang masih single—apa hubungannya coba?!), semua kopi terasa sama di lidah saya (baca: tidak enak-enak amat).

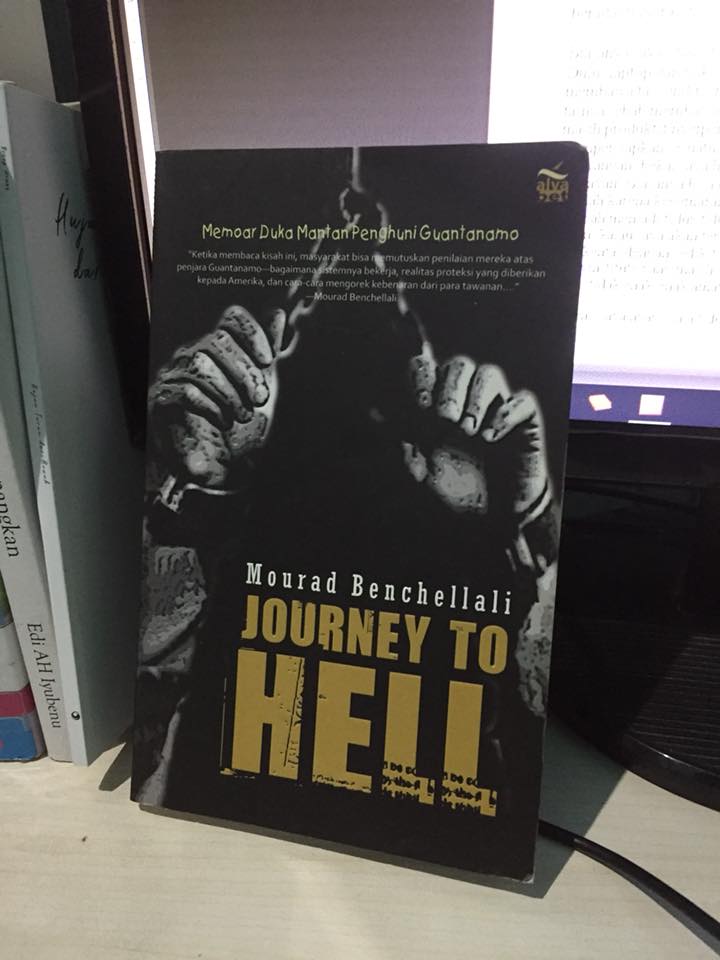

Hari ini, saya nyaris saja tertidur, padahal baru 20 halaman Journey to Hell—Perjalanan ke Neraka, memoar Mourad Benchellali, yang menceritakan pengalaman mengerikannya selama 46 bulan di penjara Gunatanamo. Benchellali adalah korban salah tangkap militer Afghanistan yang ‘dijual’ ke Amerika Serikat pascaperistiwa 9/11. Kesan pertama buku ini cukup memantik perhatian. Diceritakan dengan lugas. Tidak berbelit-belit. Tidak banyak metafora. Khas memoar. Editornya pasti keren sekali.

Ketika baru saja hendak terlelap (saya baru sadar kalau posisi duduk saya di sofa-sudut ruang guru itu sudah berubah menjadi berbaring dengan buku di dada—ah, memalukan sekali!), seorang guru laki-laki berbicara dengan guru-guru lain yang baru masuk. Suara seorang guru perempuan seperti robot raksasa yang batrenya baru diisi ulang; melengkang-lengking dan refeleks membuat saya kembali duduk. Ternyata, percakapan mereka menyasar topik yang tengah hangat: pemilu legislatif. Pileg. Mereka menganalisis calon-calon yang berpeluang. Baik di daerah masing-masing. Atau di daerah lain yang masuk dalam pengamatannya. Meski sesekali, percakapan itu memelipir ke mana-mana (Pilpres, demo guru honorer, tes PNS yang sebentar lagi akan digelar, dan harga kebutuhan pokok di pasaran), namun topik Pileg mendominasi.

Mungkin melihat saya sudah ‘sadar’, guru laki-laki yang duduk di sofa yang sama dengan posisi menyerong di seberang saya, menyeret saya dalam percakapan mereka. Paling tidak, ketika mengutarakan pendapatnya, ia menoleh saya berkali-kali, seakan-akan meminta saya mengaminkan perkataannya. Saya bergeming. Saya sebenarnya memberi kode bahwa saya tak meminati percakapan itu, paling tidak dengan bagaimana mereka memandang persoalan, dengan melirik tulisan Benchelalli berkali-kali, namun tampaknya itu tidak ngefek. Guru itu terus menolah-noleh ke saya. Bahkan beberapa kali ia menyebut (atau memanggil) nama saya agar saya bersuara. Dan … guru-guru yang lain terpengaruh. Tertular. Bahasa tubuh itu cukup provokotif, rupanya. Semuanya kini menganggap saya bagian dari percakapan tentang Pileg itu. Semuanya menoleh ke saya sesekali, menyebut nama saya kerap sekali.

“Kesimpulannya,” ujar salah seorang. Oh ya, ada 4 guru dalam ruangan itu. “Kalau punya banyak uang, nyalonlah (baca: mencalonkan diri sebagai aleg)!”.

Yang lain menimpali dengan menceritakan bagaimana anggota keluarganya menyiapkan uang sogokan ketika salah satu dari mereka mencalonkan diri dan kalah; ia meminta kami (baca: saya) untuk mengambil pelajaran dari kekalahan itu. “Jangan mudah percaya pada penanggungjawab serangan fajar!” nada suaranya terdengar seperti pakar. Yang lain mengungkapkan pengalamannya sebagai ketua PPS dalam mendistribusikan ‘uang titipan’ salah satu caleg untuk orang-orang di TPS yang belum menentukan pilihan. Yang lain lagi mengungkapkan kesibukan-kesibukan tetangganya yang merupakan anggota timses salah satu calon walikota yang baru saja berakhir. “Saat pemilihan kemarin, mungkin tenda di dekat TPS kami itu, menyiapkan 600 bungkus nasi untuk siapa pun yang sudah nyoblos!” ujarnya berapi-api, seakan-akan kami paham apa yang sebenarnya ingin ia utarakan. Belum berhenti, yang lain lagi, yang baru nimbrung, mengungkapkan tabiat buruk salah satu caleg yang sempat jadi calwakot, yang katanya, selintas lalu tampil paling alim, tapi ternyata tukang sogok juga.

“Intinya,” guru yang lain lagi menimpali, “kalau mau nyaleg tapi tidak siap uang, mending gak usah. Malu. Gak bakal menang!”

Saya mungkin seharusnya sudah paham. Tapi kok kalimat itu merendahkan mereka yang, walaupun jumlahnya mungkin segelintir, mencoba peruntungan dengan jalan yang lurus.

“Di daerah saya,” entah siapa lagi yang bersuara, “ada seseorang yang dipersiapkan keluarga besarnya untuk menjadi ‘wakil rakyat yang terhormat’ dengan tujuan membuatnya memiliki status. Sebab modalnya kelewat besar, gaji lima tahun sungguh tak sepadan. Di DPR pun, ia tak bisa berbuat apa-apa, karena memang kepalanya tak ada isi. Jadi, yaaa jangan sampai si anak nggak ada kerjaan. Yaa kerjaan buat yang banyak uang ….”

Lalu tiba-tiba hening.

Bagaimanpun tentu hak siapa pun mengungkapkan pendapatnya. Tampil apa adanya dan dengan-riang-membuka-aib-sendiri sungguh nyaris tak bisa dibedakan. Paling tidak bagi sebagian orang. Bagi mereka. Dan saya tak bisa berkata-kata.

Sebenarnya saya mau juga buka suara. Mau juga bilang begini, “Kenapa tidak ada yang bilang; ‘Kalau ingin memberikan sumbangsih bagi negeri ini, jadilah anggota DPR(D)?’, bukan “Kalau banyak uang, jadilah aleg?’”. Namun saya khawatir, alih-alih keheningan yang tercipta. Listrik sekolah itu bisa saja mendadak mati. Atau air PAM yang sudah keruh mogok mengalir. Atau ada yang nekat nyeletuk, “Masih ada juga yang bernyali jadi hipokrit?***

Benny Arnas,

Penulis. Tinggal di Lubuklinggau